“40대 이상 출입금지” 황당 경고…아저씨 거부하는 음식점·캠핑장 어디?

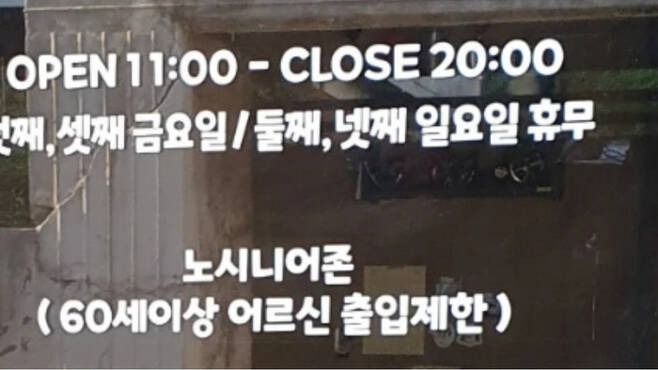

음식점, 카페 등에서 어린이의 출입을 금지하는 ‘노키즈존(no kids zone)’에 이어 노인의 출입을 금하는 일명 ‘노시니어존(no senior zone)’, ‘노실버존(no silver zone)’도 늘고 있다. 금지 연령 기준은 40세 이상부터 60세 이상까지 다양하다.

최근 40대 남성 A씨는 네이버 예약사이트에서 서울에 있는 한 캠핑장을 예약하려 했다가 황당한 일을 겪었다. ‘40~50대는 예약을 삼가달라’는 문구가 적혀 있었기 때문이다. 또 가족의 경우라도 해당 연령 남성 2인은 예약이 불가하다고 써 있었다. 이유는 2030세대가 주로 이용하는 곳이어서 40대 이상이 이용하기에는 분위기가 맞지 않는다는 것이었다. A씨는 “노키즈존에 이어 캠핑장까지 연령 제한이라니 나이가 많다고 차별 당하는 것이 상당히 불쾌했다”고 말했다.

이를 두고 대놓고 나이를 차별하는 행위라는 비판이 나오기도 하고, 가게를 운영하는 업주의 자유라는 의견이 나오기도 한다.

서울에서 미용실을 운영하는 B씨는 최근 ‘노시니어존’으로 영업 방침을 바꿨다. 60대 이상은 예약을 받지 않기로 한 것이다. A씨는 “예약 규정을 아무리 설명해드려도 ‘일이 생겼다, 나중에 가겠다’며 안 오겠다고 해버리는 경우가 있어 손해가 자주 발생했다”고 말했다.

서울 구로구에서 카페를 운영하다 지금은 접은 C씨도 ‘노시니어존’을 택한 경험이 있다. C씨에 따르면 일부 장년층 손님들이 20대 초반의 대학생 아르바이트생들에게 ‘손이 참 예쁘다’ 등 성희롱적 발언을 하는 경우가 자주 있었고 때문에 아르바이트생이 자주 그만 뒀다고 한다. C씨는 “노인분들의 목소리가 너무 높아 조용히 말씀해달라고 부탁드리면 되려 말싸움으로 번지는 경우가 많았다”며 업주의 노시니어존 선택권을 존중해야 한다고 주장했다.

약 150만명의 자영업자가 가입한 온라인 카페에 최근 ‘노시니어존에 대한 다른 사장님들의 의견이 궁금하다’는 제목의 글이 올라왔다. 이 글에는 “마음은 아프지만, 일부 손님들 때문에 노시니어존으로 운영하는 게 이해가 되고 나도 하고 싶다”, “마담 호칭은 기본이고 욕을 하거나 담배를 피우기도 해 매출에 악영향을 주기도 한다”는 의견이 다수를 차지했다.

하지만 노시니어존을 바라보는 외부의 시선은 싸늘하다. 기본적으로 연령에 의한 차별에 해당하는데 초고령화 사회를 목전에 둔 상황에서 가당키나 하냐는 지적이다. 지난해에는 주민등록 인구 집계 이래 처음으로 70대 이상 인구가 20대 인구를 추월하기도 했다. 지난해 70대 이상 인구는 631만9402명이었다. 반면 20대 인구는 619만7486명으로 70대 이상과 12만명 가까이 차이가 났다. 저출산이 이어지고 평균 수명 증가가 맞물리면서 나타난 현상이다. 또 70대 이상의 1인 세대 인구가 전 연령대에서 가장 많았다.

노시니어존의 증가는 매장에 피해를 주는 일부 손님으로 인해 혼자 살아가는 중장년층이 갈 곳까지 잃게 만드는 것이다. 그런데 노키즈존의 확산세를 봤을 때 노시니어존 증가 현상 또한 막기가 어려울 것이란 분석이 나온다. 12일 기준 서울시에 따르면 유아나 아동을 받는 가게에 일부 비용을 보조하는 ‘서울키즈오케이존’ 사업에 578곳이 참여하고 있다. 키즈오케이존으로 지정되면 지원비 30만원과 인증스티커를 준다. 서울에 이어 부산 동구, 광주 서구도 약 20개의 아동친화업소를 선정하고 관련 물품을 제공하기로 했다. 하지만 이 사업에 참여하는 업주는 많지 않다. 노키즈존을 택함으로써 생기는 안전성과 매출 이익이 더 크기 때문이다.

김동배 연세대 사회복지대학원 명예교수는 “노시니어존은 나와 다른 연령과 섞이지 않겠다는 심리가 반영된 현상”이라며 “개인주의화 되어가는 사회 속에서 연령 차별이 기저에 깔려 있는 것으로 보인다”고 지적했다. 김 명예교수는 “이러한 현상이 갈수록 심화될 가능성이 크기 때문에 가정에서부터 세대 간 교류가 원활히 이뤄져야 하고, 사회에서도 여러 세대가 어울릴 수 있도록 하는 다양한 프로그램을 만들어 서로에 대한 차별과 혐오를 이해로 바꿔나가야 한다”고 제언했다.

<저작권자 ⓒ 뉴스젠, 무단 전재 및 재배포 금지>

이우성 기자 다른기사보기